自転車でお伊勢参りの旅、2日目。この日の目的地は浜松駅。清水駅からは約100kmほど。前日の200kmに比べれば半分ですが、「宇津ノ谷峠」と「金谷峠」の2つの難所が待ち構えています。無事に浜松まで辿り着けるのか、そんな不安な気持ちを抱えながら出発。

朝10時に清水駅を出発。まずは「宇津ノ谷峠」を目指します。清水駅から国道1号線を使うルートが最短ですが、世界文化遺産の「三保の松原」に寄るために少し遠回り。

道中、大きく富士山が見えました。頭の部分のみではありますが、それでも都内から見る富士山とはまるでスケールが違う。まさに「聳え立つ」という表現が合います。

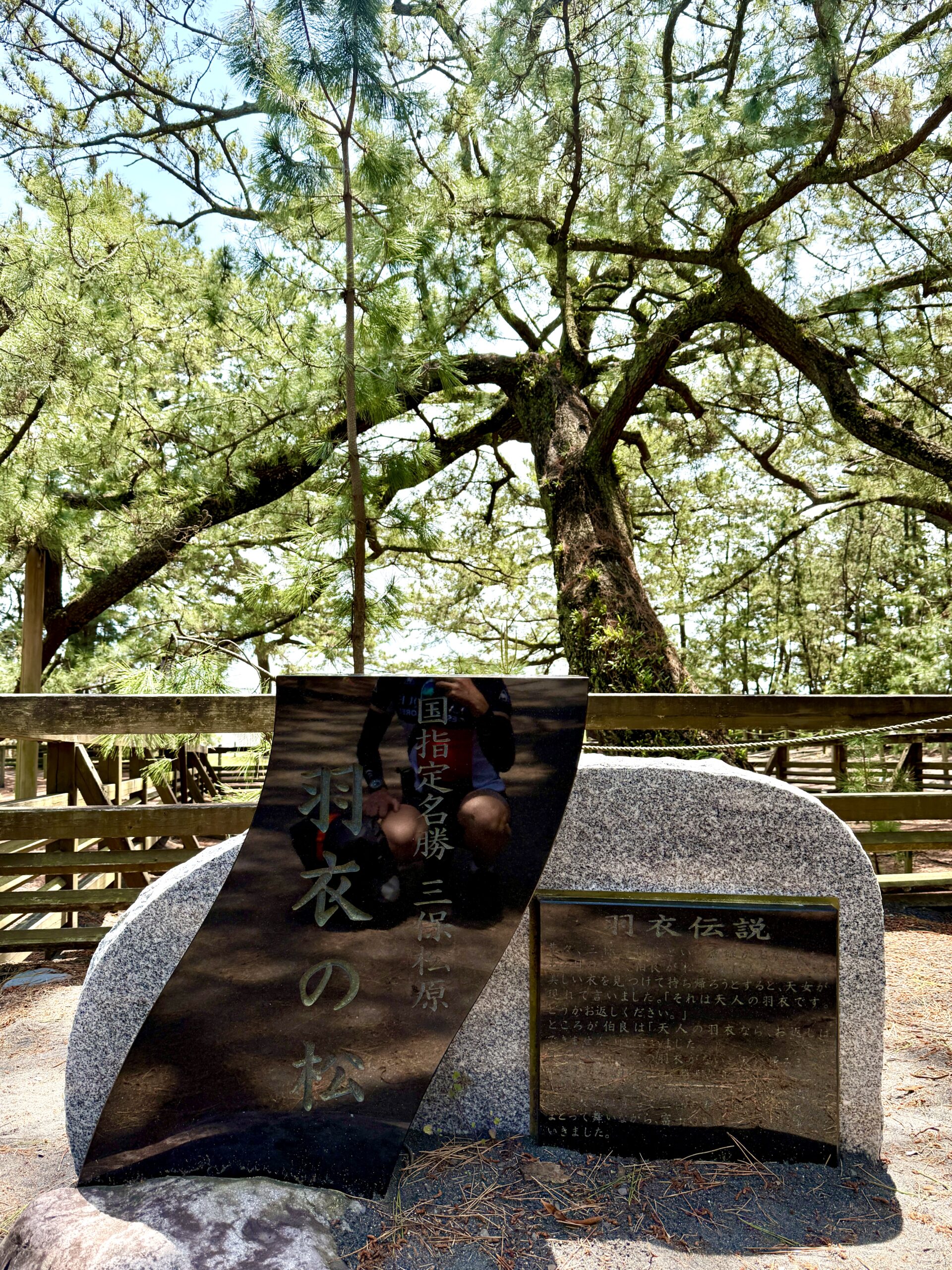

30分ほどで三保の松原に到着。まずは御穂神社にお参りします。御祭神は大己貴命(大国主命)と三穂津彦命。

参拝を終え、海岸まで続く「神の道」と呼ばれる参道を歩きます。

美保の松原は『羽衣伝説』という神話の地として有名です。ある日、漁師が松にかけられた美しい羽衣を見つけ、それを持ち帰ってしまう。そこに天女が舞い降りきて、羽衣を返してほしいとお願いする。羽衣を返す条件として舞を踊り、返してもらった羽衣とともに天に帰っていった、というお話です。

残念ながら、海岸からは富士山は拝めず。暖かい季節は雲の関係で見える確率は低いと思うので、秋や冬のほうがいいのかもしれませんね。

名物の安倍川餅をいただきました。お餅とは思えないほど柔らかくて美味しかった。(「名物」という言葉に弱い)

そして、忘れていましたが、静岡といえばお茶の名産地。お茶が大好きな祖母にお土産を買って帰りました(とても喜んでいた)

美保の松原を後にし、海沿いの150号線を走ります。天気が良くて気持ちがいい。道も広く、信号も少ないので走りやすい。右には久能山、左には駿河湾が広がります。

静岡県は横に長い県。土地勘がないので「◯◯市」と書かれていてもどのあたりを走っているのか?次が何市なのか?がいまいち分からない。

そこで目安としたのが川です。この日は3つの大きな川を渡ります。「安倍川」「大井川」「天竜川」です。この3つの川を目安に行動計画を立てました。

まずは安倍川を渡り終えました。お腹も空いたし、この先は峠越えなのでしっかり腹ごしらえ。

最初の難所「宇津ノ谷峠」が近づいてきます。

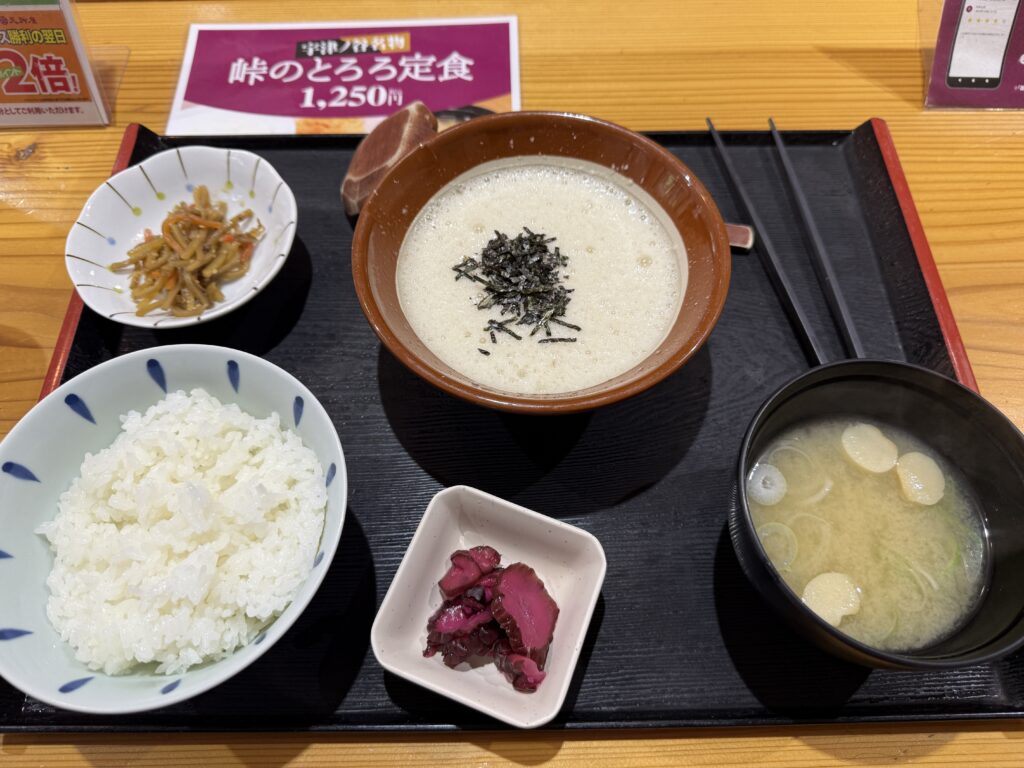

よし、登るぞ!と意気込んだところで『道の駅』を発見。そう、道の駅にはだいたいその土地の名物が売られている。お手洗いと水分補給のためだけに寄ったはずが、予想通り「峠のとろろ定食」なるものを発見。さっき大きなおにぎり2つ食べたばかりなのに。

しっかり定食(笑)お蕎麦だけにしようと思いましたが、やはりここは名物の定食をいただきました。人生初の自然薯(じねんじょ)はとても美味しかった。お醤油を垂らして、白米と一緒にいただく。そして漬物とお味噌汁。日本に生まれて本当に良かったと思う瞬間でした。

気を取り直して、峠に向けて出発。こんなお腹一杯じゃ坂道登れないぞ、と思っていましたが、ここで世紀の大発見。自分でも不思議なくらいに脚が動く。気分が悪くなるどころかむしろ調子がいい。体が軽い。

経験的に炭水化物(特に米)をしっかり摂れば、体は動くということは分かっていましたが、こんなにお腹一杯の状態でも、気分が悪くなることなく、しっかり体が動くとは思いませんでした。これも先人の知恵というやつですね。

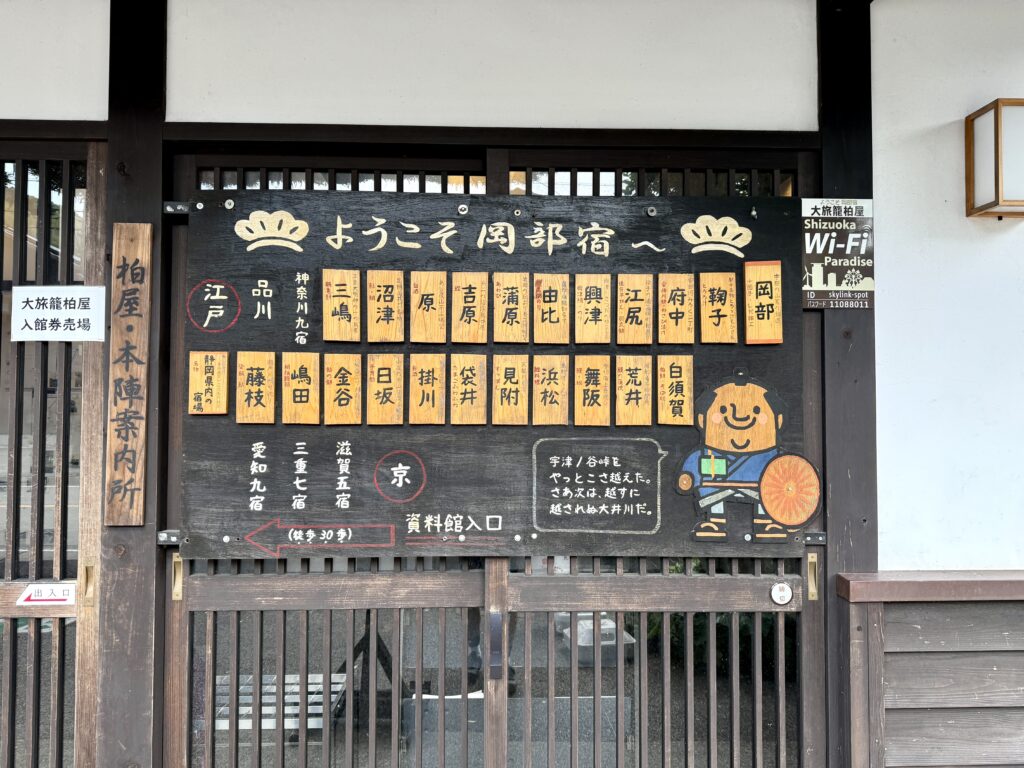

宇津ノ谷峠を越えて『岡部宿』に出ました。東海道五十三次の21番目の宿です。古風な街並みを楽しんでいると『柏屋(かしばや)』という資料館を発見。江戸時代に旅籠(宿)として利用されていた建物がそのまま残されています。

時間がないので、そのまま通り過ぎようかと思ったけれど、少し気になる。5分くらいで出てこようと思いましたが、、、

『本日はお越しいただきありがとうございます。館内の案内を担当させていただきます…』

なんと、ガイドさんがついてくださいました(笑)来館者一人一人についてくださるみたいです。レーパンですけど大丈夫ですか(汗)という感じでした。

江戸時代の当時の様子から、旅籠の仕組み、食事、武士の階級による部屋割りなど、とても丁寧に説明してくださいました。こういった資料館は、ツアーや修学旅行でもない限り、なかなかガイドさんが説明をしてくれることは少ないと思うので、本当に楽しかった。

この旅に出る前に、十返舎一九の東海道中膝栗毛で予習してきてよかった。5分で出てこようなんて思っていたのに、どんどん楽しくなってきて、こっちが質問責めをする形となってしまいました。

一番興味深かったのが食事。一汁三菜が基本で、宿によってその内容が異なります。まだ肉を食べる習慣はありません。幕府による質素倹約の政策もあるのか、とても贅沢な食事だとは言えません。

しかし、日本橋から伊勢神宮までの道のりは陸路で約500km。それを約2週間かけて歩くわけですから、1日約40km歩くことになります。毎日フルマラソンの距離を歩くということ。質素な食事でもそれが可能だったことにまず驚きます。ましてや現代のように、自動販売機やコンビニもないし、高機能なレインウェアやウォーキングシューズもない。スマホもなければ、Googleマップもない。疲れたからやっぱ電車で行こうというのも無理。怪我なんかしたらどうするだろう。そう考えると、昔の人は本当に超人だったんだな、と思わざるを得ません。

ちなみに500kmというのは片道なので、往復1000kmの旅ということ。自転車でお伊勢参りするんだ!(片道)なんて誇らしげに思っていた自分が、少し恥ずかしくなってしまいますね。

そう考えると「一生に一度はお伊勢参り」という言葉の重みが分かります。現代ではどちらかというと、一生に一度は行っておいたほうがいいよ的なニュアンスで言われているかと思いますが、当時は本当に「一生に一度行けるかどうか分からない」という感じだったんでしょうね。過去との繋がりを知れば知るほど、こうやって快適に旅ができる時代に感謝の気持ちが湧いてきます。

5分の予定が、1時間近く滞在していました(もっと見たかった)

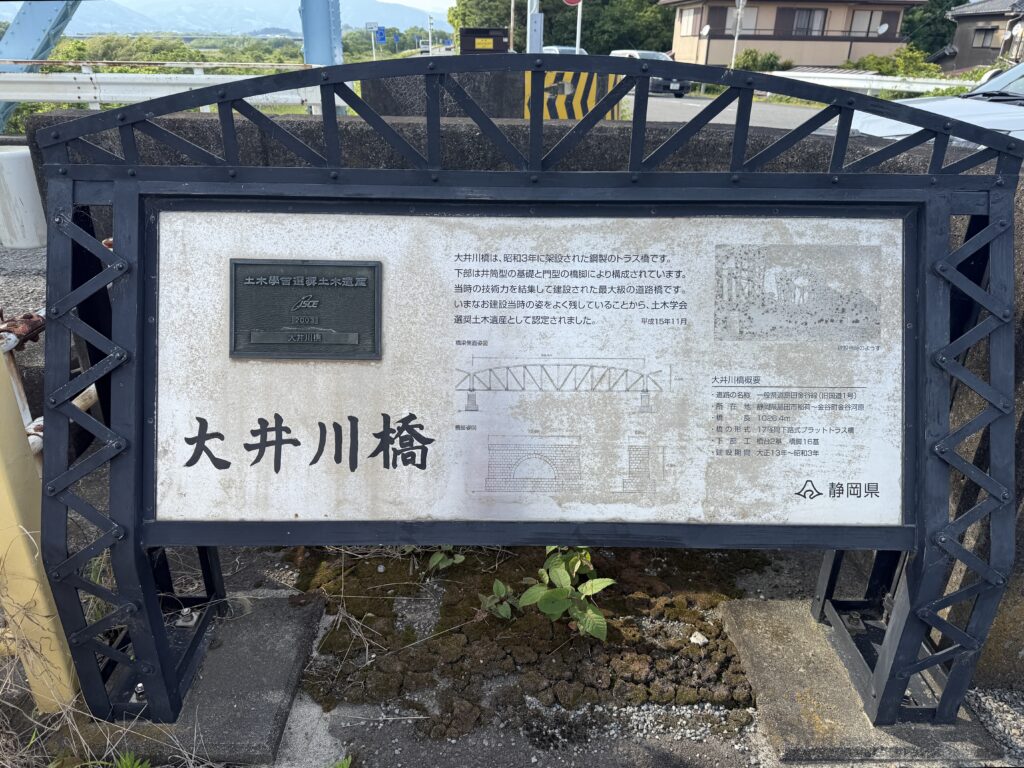

急ぎ足で藤枝市、島田市を越え、大井川に到着。

大井川を越えるとすぐに『金谷峠』に差し掛かります。この旅、最大の難所です。噂に違わぬ急勾配が続きます、、、が、これまでもいくつも山は越えてきたので、さほどキツくなかった、というのが正直な感想です。少し臆病でいるくらいがちょうどいいですね。

東海道五十三次の『日坂(にっさか)宿』に着きました。ここで有名なのが「夜泣き石の伝説」です。昔、山賊に襲われた妊婦が赤子を産み落とし、その妊婦の魂が乗り移った石が夜な夜な泣き、それに気付いたお坊さんが赤ん坊を助けた、という話です。

なんとか陽が沈む前に天竜川に到達。この橋を渡れば浜松市です。

浜松市に到着。時刻は18:30。完璧なタイミング。そう、人生初の静岡名物「さわやか」のハンバーグを食べに来たのです。もうこのために東京から自転車で走ってきたと言っても過言ではない。ちょうど良い時間に到着したこともあり、店内はまだガラガラ。そして数分後には満席。

本当に美味しかった。今こうして記事を書いてる時も、もう食べたくて仕方ありません。「一生に一度はさわやか」ですね。

浜松駅に到着。今日も長い一日でした。自転車だと小回りが効くので色んな場所に気楽に立ち寄れるのがいいですね。新しい発見が尽きません。旅を120%満喫しています。

3日目。いよいよ三重県上陸作戦を決行する日です。予定としては、まず浜名湖を越えて渥美半島の先端にある伊良湖岬まで走ります。そこからフェリーで三重(鳥羽市)に上陸し、伊勢神宮まで走るという計画です。鳥羽から伊勢神宮までは1時間ほどなので、フェリーに乗ればもう旅はほぼ終わったようなものです。

8時に浜松駅を出発。浜松城を少し見学してから、浜名湖に向かいます。

知人に教えてもらい、浜名湖の弁天島に寄りました。ゆるキャンの聖地の一つになっているのを忘れていたので、また見返そうと思います。

走ること一時間半、渥美半島に入りました。

ここからが長い。伊良湖岬までは約50〜60kmです。キャベツ畑を延々と走ります。一本道ではあるけれど、アップダウンが多め。ただ、途中にコンビニはいくつかあるので水分補給は安心です。

浜松駅から走ること3時間半、伊良湖岬に到着しました。ターミナルで手続きを終えて、出航時間まで待機。

乗船料は1,800円。自転車は輪行袋に入れて船内に手荷物として持ち込めば無料になります(そのままの場合は別途料金が発生します)

三重県の鳥羽市に上陸しました。そういえば、まだお昼ごはんを食べていなかったことに気付く。

せっかく三重まで来た、ということで奮発して伊勢海老をいただきました。プリプリで美味しい、ホタテのバター焼きも追加で。まだ旅は終わっていないのに、完全にバカンス気分です。

ついに伊勢市に入りました。早速、伊勢神宮に向かいたいところですが、その前に寄らなければならないところがあります。

二見浦海岸です。伊勢神宮の正式な参拝の順番は「二見浦(二見興玉神社)」→「伊勢神宮(外宮)」→「伊勢神宮(内宮)」→「朝熊山」となっています。伊勢神宮に参拝する前にまず二見浦で禊をして心身を清める(浜参宮)という古くからの習わしがあるためです(今回は時間の都合で朝熊山には上がりませんでした)

伊勢市駅まで来ました。外宮は伊勢市駅のそばにあります。

さすがにレーパンで参拝するのはアウト。神様に失礼なので参拝用にパンツを用意してきました。

伊勢神宮の外宮に到着しました。手水で身を清め、気を引き締めてお詣りします。

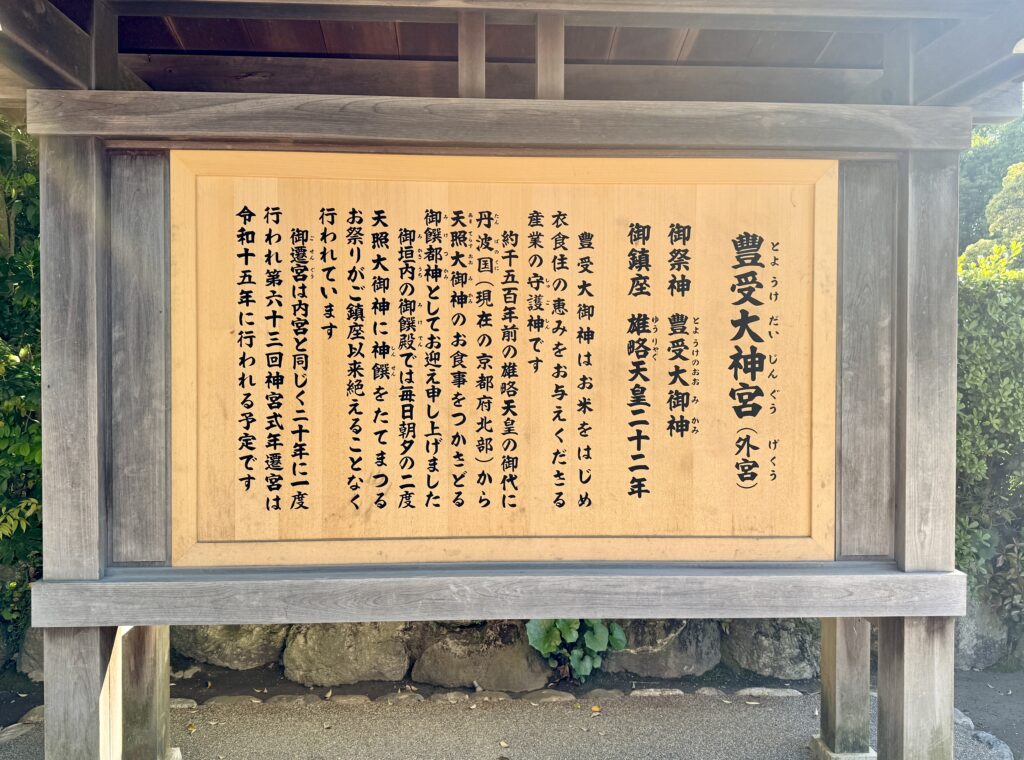

外宮に祀られているのは豊受大御神。五穀豊穣の神様で、内宮に祀られている天照大御神のお食事も司っています。

御正殿では個人的なお願いをするのは避け、日頃の感謝をお伝えしました(決まりではない)なお、聖域のため鳥居より先は撮影禁止。

別宮の多賀宮には荒御魂が祀られています。一柱の神様にも「和魂(穏やかな側面)」と「荒魂(活動的な側面)」があり、個人的なお願いをするのならこちらの荒御魂のほうが良いと言われています。

外宮での参拝を終え、この日は終了。

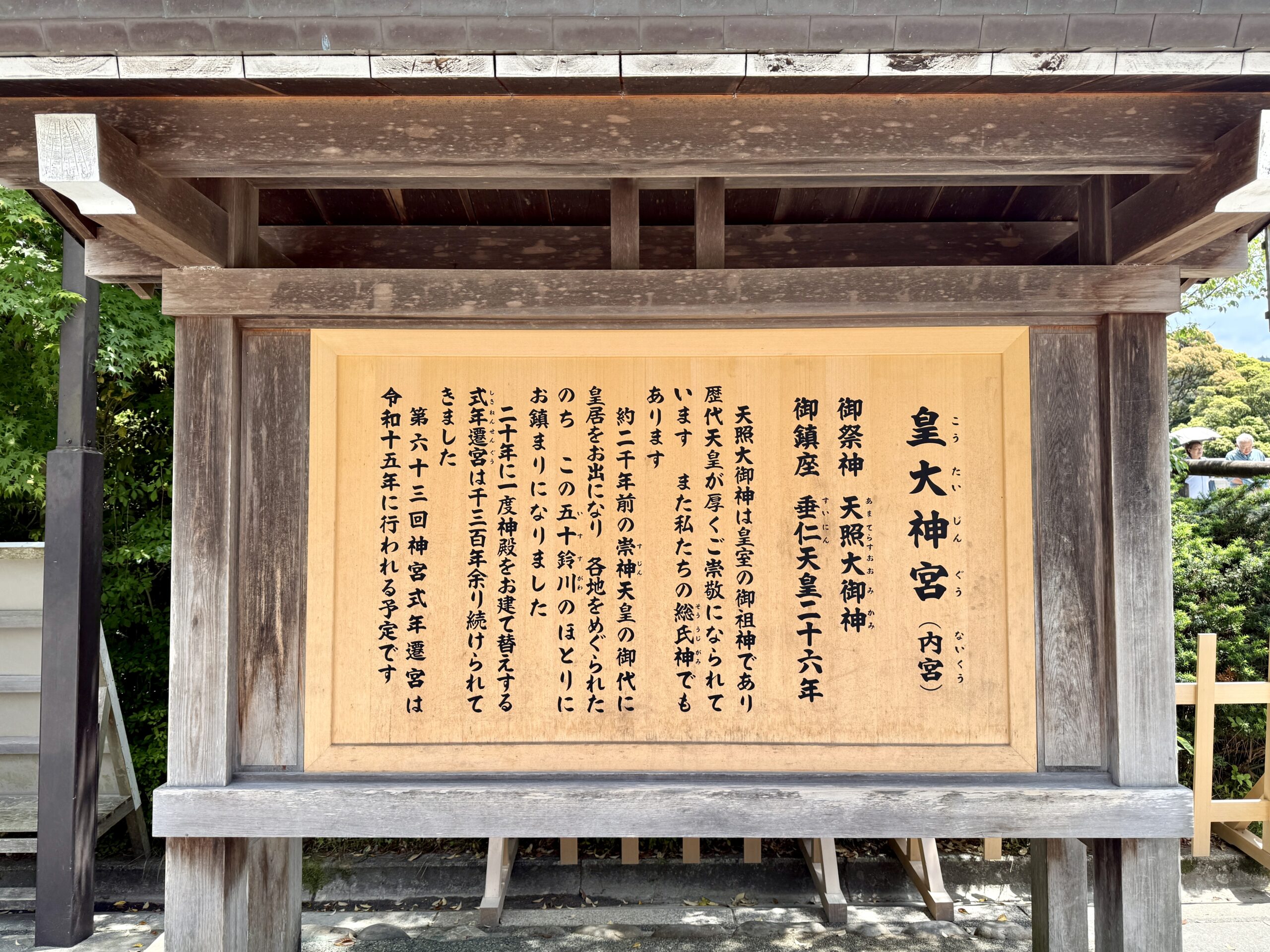

4日目。長かった旅もいよいよ最終日です。日本の最高神、天照大御神が祀られている伊勢神宮の内宮へ向かいます。外宮から内宮までは約6kmほど離れています。

天気は晴れ。初日こそ雨に降られましたが、暖かくとてもいい天気に恵まれました。これも太陽神である天照大御神のお力でしょうか。

入り口にある神明鳥居(伊勢鳥居)の両側の柱は、前回の式年遷宮までは御正殿の棟持柱として使われていたものです。そして次回の式年遷宮を迎えてもその役目は終わりではなく、また他の神社の一部として使われるそうです。これぞ本当のSDGsです。すべてのものに神様が宿り(八百万の神)、物を最後まで大切に扱うという日本の精神を体現していますよね。

20年に一度の式年遷宮の際には、こちらの宇治橋もすべて架け替えるそうです。というのも、年間数百万人が参拝するので(しかも往復)、それが20年も経つと橋もだいぶすり減るそうです。最も深いところで10cmほどすり減っているとか。

五十鈴川で身を清めます。とても澄んでいて綺麗な川です。一応、手水舎もありますが、手水舎というのは元々は禊の簡易版。川や海、湖で身を清めるはさすがに大変、ということで後々になって考えられたものです。川で身を清めてから参拝するのは初めてなので、これも伊勢神宮の魅力の一つですね。ちなみに川にお賽銭を入れるのは絶対ダメ。結構、そういう方が多いようで神社側も困っているようです。あくまで身を清めるための場所。慎ましくが一番です。

階段を上がると拝殿、御正殿があります。聖域中の聖域です。気を引き締めて神様に日頃の感謝をお伝えしてきました。どの神社も素晴らしいですが、涙が出たのはこの日が初めてです。この国に生まれてきて本当に良かった、そう強く実感しました。

外宮と同様に、荒御魂が祀られている別宮もあります。個人的なお願いをする場合はこちらでするようにします。

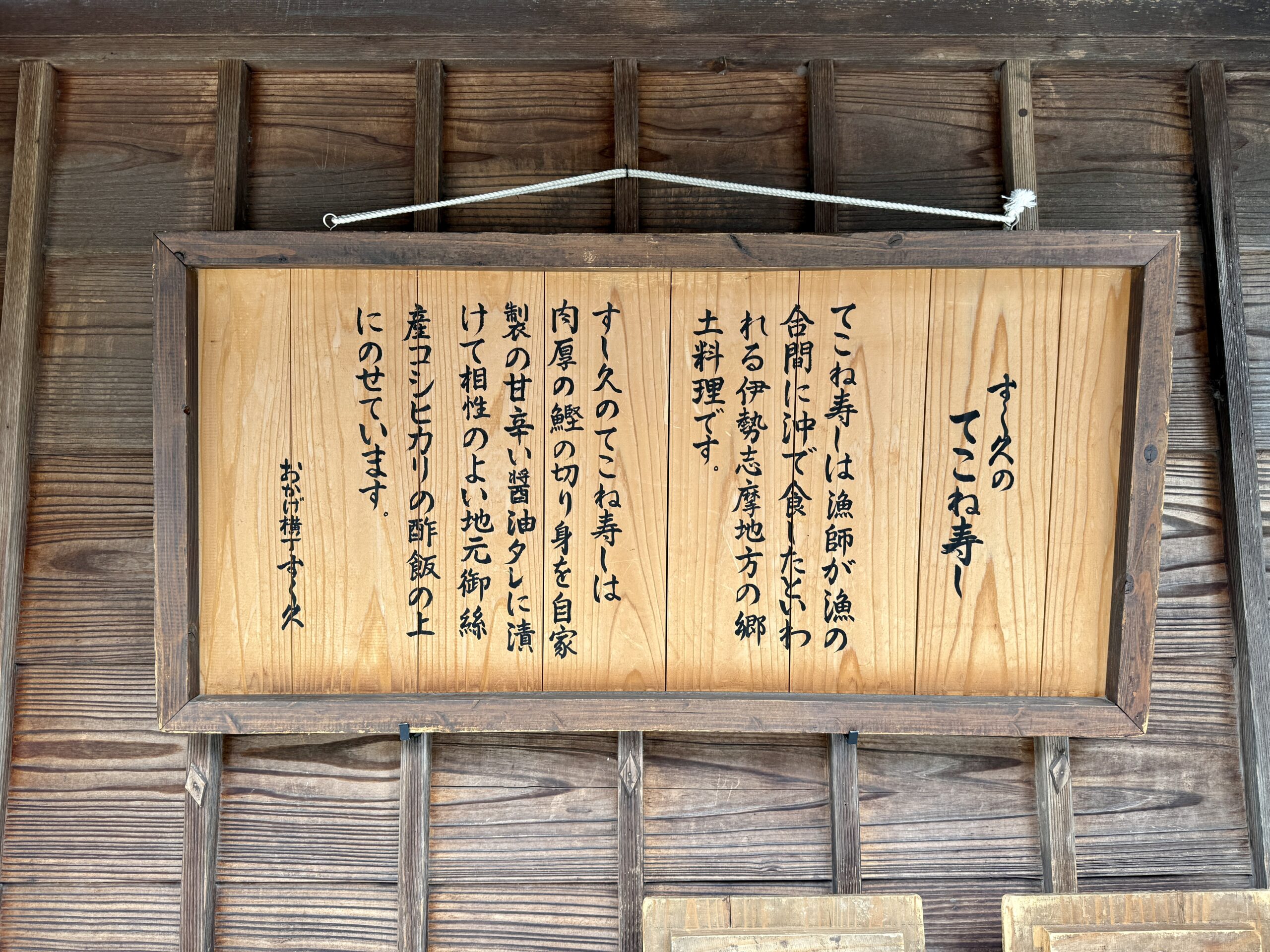

無事に参拝を終え、おかげ横丁に来ました。江戸の街並みを再現しており、伊勢の名物を楽しむことができます。

最後の最後までお伊勢参りを楽しむことができました。江戸時代、お伊勢参りの醍醐味は参拝だけでなく、こうした道中の食べ歩きにもあったそうです。お伊勢参りブームの火付け役である「東海道中膝栗毛」にも、主人公の弥次さん喜多さんが、道中さまざまな食を楽しみながらお伊勢参りをしている様子が描かれています。

車か電車を使えば半日で伊勢まで来れるでしょう。そこをあえて自分の足で辿り着くというところに面白さを感じました。先日読んだ本にこんなことが書かれていました。『神社に参拝する時、家から一歩出たらそこは参道です』と。本当にそうだなと。自分の力でたどり着いたように感じてしまいますが、決してそうではありませんね。

コンビニやレストランで働いてくれる人がいる、道路を整備して下さった方がいる、今日まで神社を守って下さった方がいる、このように色々な方々の協力があるお陰で、参拝に上がることができました。本当にありがとうございます。これからも日本人としての誇りを持って生きていきます。