二見興玉神社での参拝を終えて、いよいよ伊勢神宮(外宮)に向かいます。

伊勢市駅からは徒歩10分くらい。駅を降りるとすぐに鳥居があります。ここの鳥居の前では一礼をするべきなのかいつも迷います。ちなみにしている人は一人も見たことがありません(笑)

鳥居を過ぎると参道に出ます。ちょっとした食事処や甘味処、お土産屋さんがあります。人も少なく雰囲気はとても静か。大勢の人で賑わう内宮の参道も好きですが、こちらの静かな雰囲気も好きです。対照的なのが面白いですね。

伊勢神宮の外宮に到着しました。さて、先ほどから、外宮?内宮?というワードがたびたび登場しています。私も初めて伊勢に訪れる前は「なんで二箇所あるの?」「どっちがメインなの?」と気になっていました。

実は、伊勢神宮は125社あります。

ん?という感じになりますよね。「あ、もしかして全国のあちこちにあるパターンね」ではなく、すべて伊勢地方にあります。これがまず衝撃ですね。調べていただくとわかりますが、本当に伊勢の周辺に125社あります。そのすべてをまとめて『伊勢神宮』と呼びます。その中でもメインとなるのが内宮と外宮なのです。

ちなみに伊勢神宮という名前ですが、正式には『神宮』と呼びます。最も格式が高く、他の神社と区別するために、”伊勢”という地名を冠して「伊勢神宮」と呼ばれるようになりました。なので本来は『伊勢にある神宮』というニュアンスが正しいです。

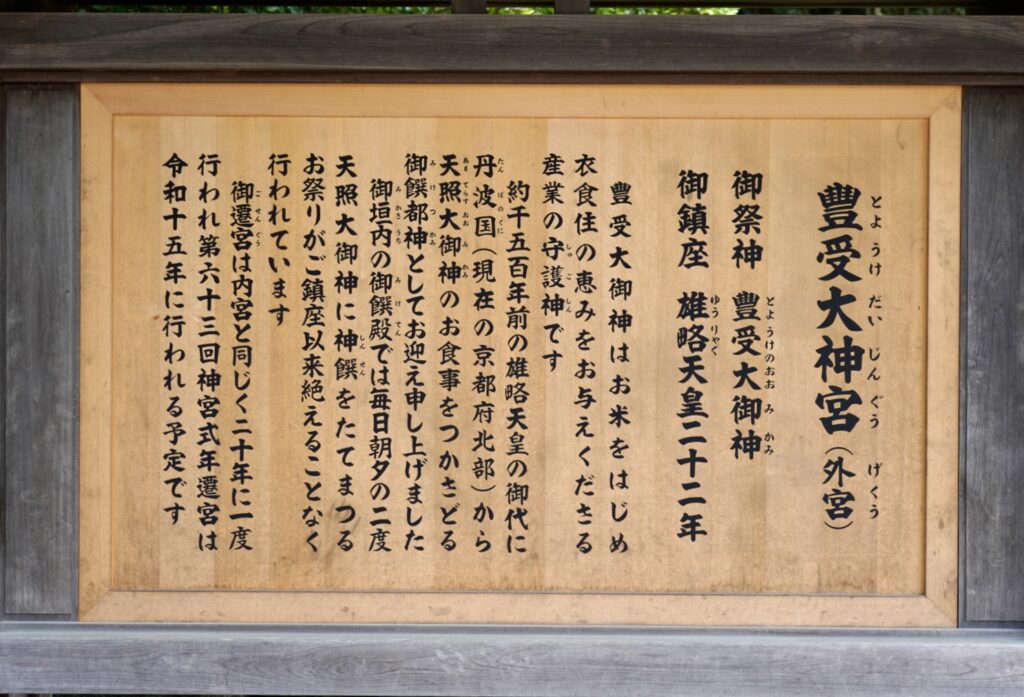

外宮に祀られているのは『豊受大神』です。天照大御神じゃないの?と思いますね。先ほど、伊勢神宮は125の社から成るとお伝えしましたが、それぞれに祀られている神様も異なります。

豊受大神は天照大御神の食事を司る神様です。わかりやすく言うと『シェフ』のような存在でしょうか。五穀豊穣や衣食住の神様と言われています。元々は丹後国(京都)にいた神様なのですが、天照大御神のお招きを受けて、伊勢までやってきたとのことです。

その理由がまた可愛い。当時の天皇(雄略天皇)の夢に『ねぇ、一人でごはん食べるの寂しいから、わたしのごはんを作ってくれる神様を呼んできて』と出てきたそうな。天照大御神のこうした「萌えエピソード」はいくつかあります。神様といえば威厳たっぷりのイメージがありますが、とても繊細で、可愛くて、少しワガママな性格の神様だということが伺えます。神様なのにどこか人間らしさがあり、とても親近感を感じますよね。

さて、豊受大神が祀られていることから、外宮のことを正式には『豊受大神宮』と呼びます。御神札やパンフレットにもこの名称で書かれています。後からお招きされた神様なので、内宮よりも後に完成しました(約500年後)

それでは参拝に上がります。

静かな境内を奥まで進むと拝殿(御正殿)に着きます。日頃の感謝の気持ちをお伝えします(個人的なお願い事はしない)

続いて、土宮です。この地をお守りしてくださる神様が祀られています。

こちらは下御井神社です。井戸の神様が祀られています。この下が井戸になっており、神様にお供えするお水(御料水)として使われます。ですが、こちらは予備です。立ち入ることはできませんが、少し離れたところに上御井神社があります。そちらの水が枯れるなどの原因で汲めない時の予備として下御井神社があります。あまり目立たないところにあるのですが、とても大切な役割を担っています。

階段を上がると多賀宮があります。豊受大神の荒御魂が祀られています。荒御魂というのは、神様が持つ二面性の一つで「活発な側面」を表します。それゆえに、なにか新しいことに挑戦したり、行動を起こす際に、お願いごとをすると良いとされています。わかりやすく言うと『個人的なお願いはこちらでしましょう』ということです。

荒御魂に対して、『和御魂』というのがもう一つの側面です。穏やかで柔和な一面のことです。先ほど参拝した御正殿に祀られているのが和御魂ということになります。絶対的な決まりではないかと思いますが、和御魂には感謝を伝え、個人的なお願い事は荒御魂にお伝えしましょう、と言われています。

最後は風宮です。風の神様が祀られています。鎌倉時代、モンゴル帝国が日本を二度襲ってきた際(元寇)、神風を吹かせて追い払った、という神様です。

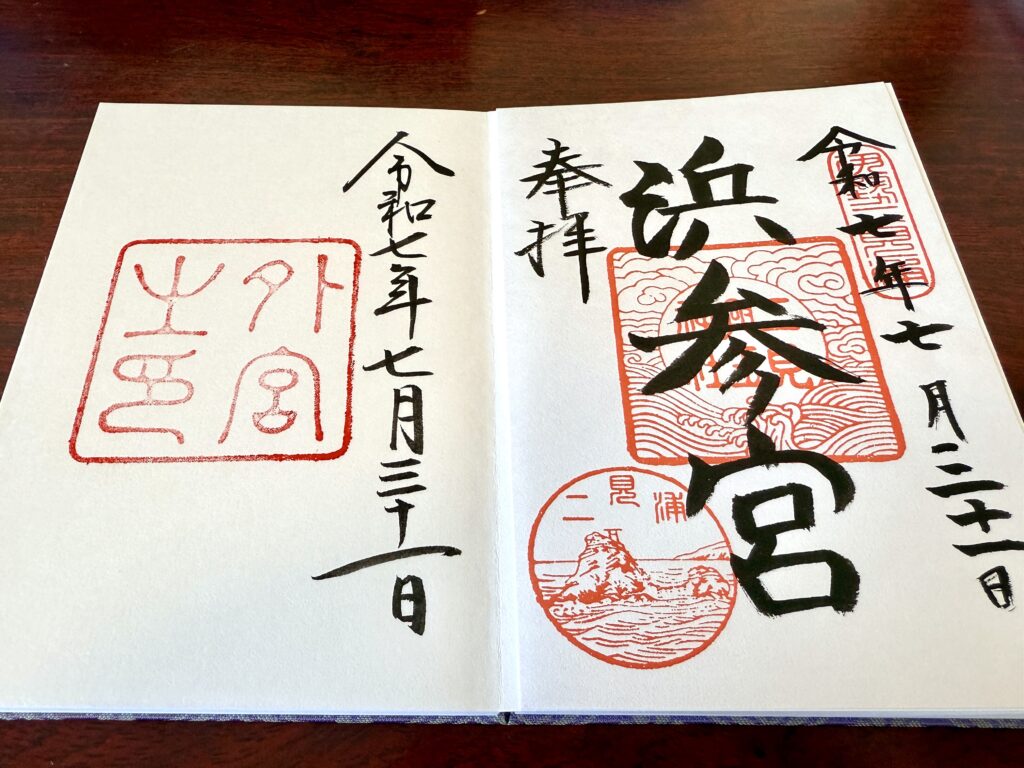

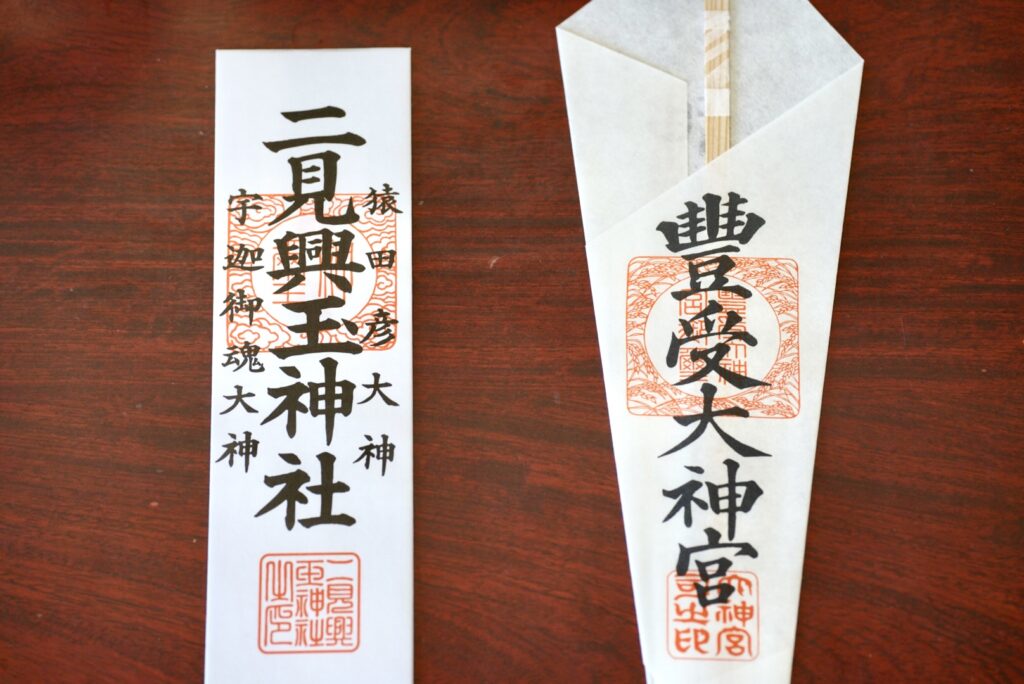

参拝後は御朱印をお受けしました。ちなみに伊勢神宮オリジナルの御朱印帳はないのですが(理由は分からない)、関係団体の伊勢神宮崇敬会が出している御朱印帳があります。内宮と神宮会館のみで扱っているとのことでしたが、外宮にも一種類(紫色)ありました。もっと色んな御朱印帳が見たいという場合は、内宮集参殿または神宮会館に行ってみてください。

最後に境内にある『せんぐう館』に寄りました。20年に一度行われる伊勢神宮の式年遷宮について学べるミュージアムです。実はここ、ずっと来たかった場所です。16時までなので、前回来た時はもう閉まっていました。とても素敵な館内なのですが、写真撮影が禁止なので、実際に足を運んでみてください。

式年遷宮の歴史や遷宮に使われた神宮や神宝などが展示されています。また、外宮正殿の原寸大模型が設置されています。実際の御正殿は見ることができませんのでとても貴重な機会です。その大きさに驚くはずです。1時間に一回、職員さんがマイクで説明してくださいます。タイミングが合ったので運良くお話を聴くことができました。

これで初日が終わりです。二見興玉神社と外宮に参拝してきました。もちろん内宮がメインではありますが、それに向けてどんどん気持ちが盛り上がっていきますね。

そして思うのは、神社は学べば学ぶほど面白いということ。「なんの神様が祀られているのか」「どういう神様なのか」「なんでここに祀られるようになったのか」など、その歴史的背景を知っておくと、参拝が何倍も楽しくなります。単に「ご利益があるらしいから」「パワースポットらしいから」という理由だけで行くのは本当にもったいない。

普通、旅は回数を重ねるごとに新鮮味は薄れていきます。最初に訪れる地ほどワクワクもしますし、ドキドキもします。しかし、自ら学習し、新たに知識を身に付けることで、旅はいつだって新鮮なものとなります。特に神社は子供の頃からお世話になっている身近な場所であるにも関わらず、その中身はあまりよく知られていません。学校では教えてくれないので、しょうがないと言えばしょうがないですけどね。

だから、自分で学ぶしかないのです。本を手に取り、熟読する。そして、現地に足を運び、実際に自分の目で見る。そこで発見したこと、湧いた疑問を家に持ち帰り、また勉強する。そして次の旅に繋げていく。そうすることで旅はいつでも新鮮なものになりますし、その旅は自分だけの貴重なものになります。

この国は想像している以上に面白いのです。ということで、次回はいよいよ内宮を訪れます。