富士登山に備えて、恒例の雲取山に登ってきました。

今回は初の『三峯ルート』に挑戦しました。埼玉県の秩父市に鎮座する三峯神社(みつみねじんじゃ)から登るルートになります。

距離は往復20km、コースタイムも10時間ほどなので奥多摩側から登る「鴨沢ルート」とあまり変わりません。しかし、3つほどのピークを越えなければならないので、登り一辺倒の鴨沢ルートと比べるとキツく感じます。登ったら下りる、また登ったら下りる、というコースは脚にもメンタルにもなかなか応えます。特に危険箇所はありませんが、鴨沢ルートと比べると登山者が少ない印象がありましたので、怪我には気を付けて登りたいところです。

私は日帰りで登りましたが、コースタイムが長いので一般的には小屋泊またはテント泊が推奨されます。日帰りで登られる方は、ご自身の体力と平均ペース、登山経験とよくご相談の上、登られることを勧めます。

6:00 三峯神社の駐車場に到着。東京から秩父までもなかなかの距離ですが、三峯神社は山奥にあるため、秩父市に着いてからも30kmほど走らなければなりません。辿り着くまでもなかなかハードです。

飯能から西武秩父線に沿って299号線を進み、秩父からは140号線を道なりに進むルートで行きました。(2025年7月現在 140号線は落石の影響で通行止めになっています)

なお、駐車場は24時間開放しているとのことです。駐車料金は520円。朝は係の人がいないため料金を支払わずに入場する形となりますが、帰りにきちんと支払いましょう。神様は見ています。

駐車場のそばに雲取山への案内看板があります。

6:20 登山口に到着。駐車場から歩いて5分ほど。鳥居の前で一礼し、登山届を提出して出発します。

しばらく緩やかな登りが続きます。

20分ほどで「炭窯跡」に到着。そう言えば、雲取山は『鬼滅の刃』の聖地となっています。主人公の竈門炭治郎と竈門ねずこの出身地です。炭を売ることを生業としていますね。となると、このあたりから麓の村まで炭を売り歩いていた、という設定になるのでしょうか。もうすっかり恒例と化したこの雲取山登山を「鱗滝左近次の試練」と呼ぶことにします。

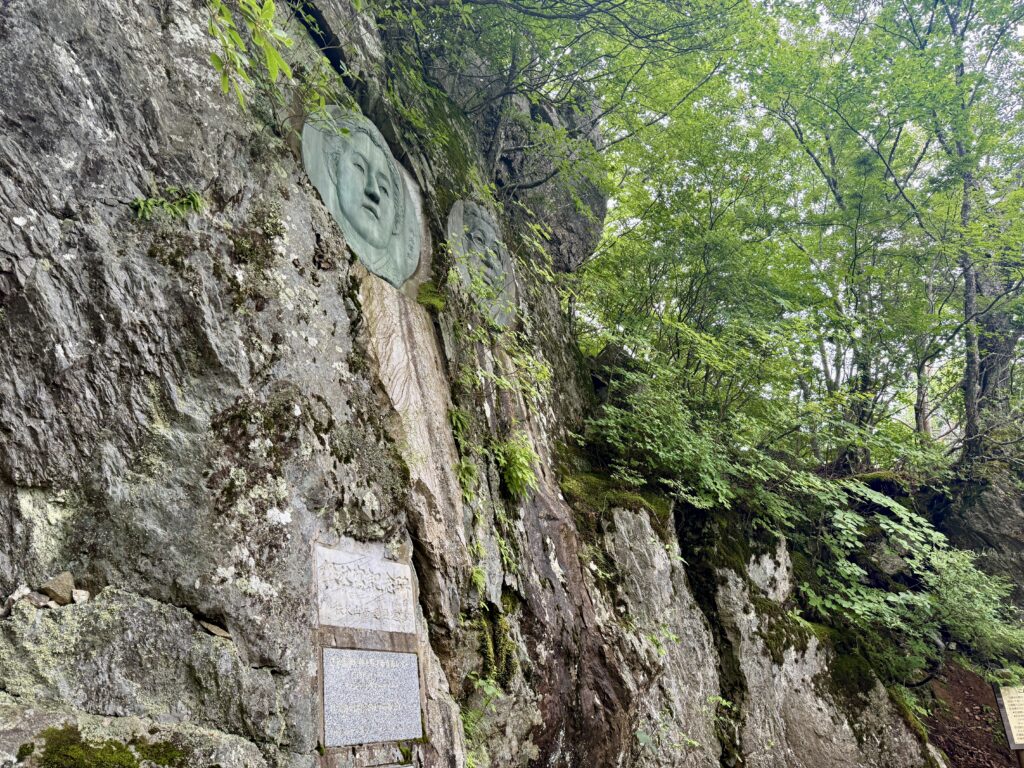

秩父宮様のレリーフが見えると、最初のピークである霧藻ヶ峰はすぐそこです。

7:20 霧藻ヶ峰に到着。休憩小屋があります。

冒頭でもお伝えしたように、アップダウンが繰り返されるルートなので、ジワジワと脚にきます。せっかく登ったのに、また下りるの!?という感じの道が続きます。

8:45 白岩山に到着。ちなみに、三峯神社の「三峯」とは「雲取山、白岩山、妙法ヶ岳」の三つの山のことを指します。妙法ヶ岳は少し離れたところにありますので後ほどご紹介します。

ここで分岐です。どちらも山頂方面に続くので、好きなほうを選んで構いません。せっかくなのでキツいほう(男坂)を選びました。

9:26 雲取山荘に到着。9年ぶりですね。その節はお世話になりました。雲取山は僕がテント泊デビューした山です。あれからもう9年ですか。色々ありましたが、こうして元気よく登山を楽しんでいます。

ここから山頂まで30分ほどかかりますが、地味にキツいのでゆっくり登ります。

9:50 雲取山の山頂に到着。眺望はゼロ。人もゼロ。パンを食べてさっさと下山します。

三峯神社の奥宮は、妙法ケ岳に鎮座しています。登ってきたルートからは外れますが、せっかくなので寄ることにします。下山途中で分岐を右に進みます。

私は下山途中で立ち寄る形となりましたが、もし駐車場から奥宮まで行く場合は往復で3時間ほどかかります。登山に慣れている方であれば難しいルートではありませんが、ちょっとした岩場や鎖場がありますで気を付けて登りましょう。

13:00 三峯神社 奥宮に到着。

さて、無事に下山しました。先ほど登ってきた山が遠くに見えます。下から見ると「あんなとこまで登ってきたのか!」と我ながら驚いてしまいます。

登山中に拾ってきたゴミです。ポケットにゴミ袋を入れておいて、目についたゴミは一つ残さず拾います。「自分が登る前よりも綺麗な山にして帰る」というのが僕の中の登山のルールです。なぜ、そんなことをするのか。いつまでも綺麗な山であって欲しいことと、「登らせていただいている」という謙虚な気持ちを忘れないためです。登山では高慢な気持ちが事故に繋がることが多いので、常に謙虚さを忘れないように自分を戒めています。

ランチタイムに間に合ったので、秩父名物の「わらじカツ丼」をいただきました。山登りのあとのごはんは最高です。本当はきちんと神様にご挨拶をしてからいただきたかったのですが、三峯神社は境内が広く、ゆっくり周りたかったので、先にいただきました。

全国でも珍しい三輪鳥居(三ツ鳥居)です。日本最古の神社と言われる奈良県桜井市に鎮座する「大神神社(おおみわじんじゃ)」にある鳥居と同じ形です。三輪山を御神体として、大物主大神(おおものぬしのおおかみ)をお祀りしている神社です。大物主大神は古事記に度々登場する神様でもあります。大国主命の国造りを手伝うシーンや、崇神天皇の時代に流行した疫病を終息させた神様として知られます。

しばらく進むと拝殿があります。三峯神社の御祭神は「伊邪那岐命(イザナギノミコト)」と「伊邪那美命(イザナミノミコト)」です。日本を生んだ神様と言われています。多くの神様を産みますが、その代表が伊勢神宮に祀られている天照大御神です(正確には伊邪那岐命の左目から生まれる)。日本の最高神です。

本殿のそばには多くの摂末社が鎮座しています。すべてに参拝するのは大変なので、自分がこれからご縁を結んでいきたい神様にご挨拶をしました。特に今月は富士登山に行くので、大山津見神(山を司る最高神)にご挨拶をしました。

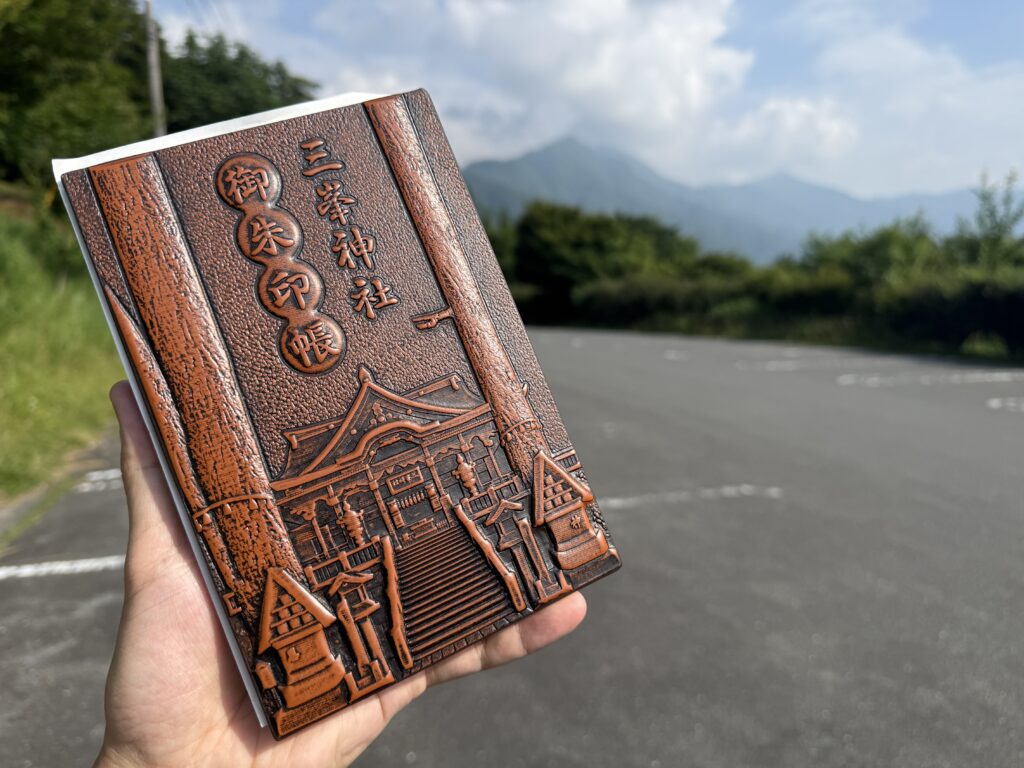

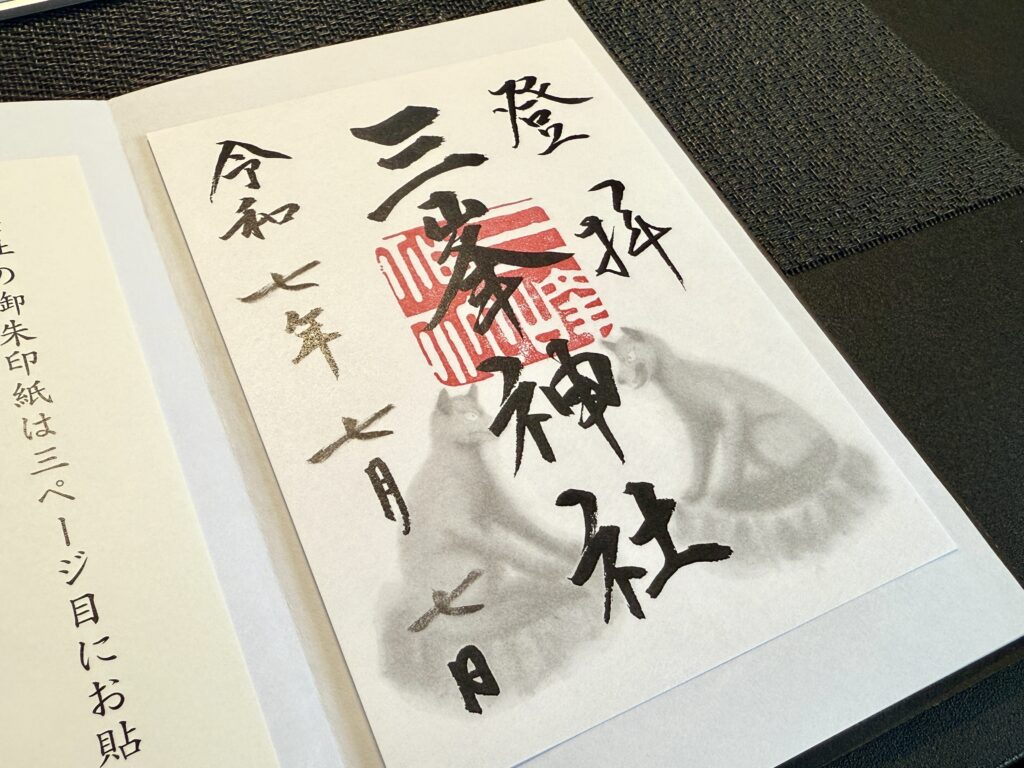

三峯神社限定のご朱印帳もお受けすることができました。特に意識はしていませんでしたが、偶然「令和7年7月7日」でした。

さて、最後になってしまいましたが、三峯神社を創建したのは伝説の英雄「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」です。彼の父親である景行天皇に東方遠征を命じられ、その際に伊邪那岐命と伊邪那美命をお祀りするために建てたと言われます。

彼が左手に握っているのが三種の神器の一つ「草薙剣(くさなぎのつるぎ)」です。某RPGでヤマタノオロチを倒すと手に入る武器ですね。実際に古事記でも、素戔嗚尊(スサノオノミコト)がヤマタノオロチを倒した際にその尻尾から草薙剣を手に入れたとの記述があります。そこから時代が進み、さまざまな神様の手に渡っていき、最終的にはヤマトタケルの手に渡る、という流れです。彼に剣を渡したのが景行天皇の妹「倭姫命(ヤマトヒメノミコト)」です。そう、伊勢神宮を創建された方です。

草薙剣は、元々は天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)と呼ばれていたのですが、ヤマトタケルが焼津(静岡県)で敵に襲われた際に、火打石と剣を使い、草を薙ぎ払うことで敵を倒したことから「草薙剣」と呼ばれるようになりました。“焼津”という地名もその出来事が由来となっているそうです。

現在、草薙剣は熱田神宮(愛知県名古屋市)に祀られています。彼の妻である宮簀媛(ミヤズヒメ)が御祭神となっています。ヤマトタケルの悲しい最期が描かれているわけですが、興味のある方はぜひ古事記を読んでみてくださいね。神社参拝がより身近なものに感じられるようになるかと思います。

いつもの鴨沢ルートと比べるとなかなかの長旅ではありましたが、神社参拝と登山が一緒にできるという点で、今後もこちらのルートにお世話になりそうです。