世界最強のサンダル「ワラーチ」を自作しましたので、その作り方を解説していきます。

世界最強のサンダル「ワラーチ」とは?

ワラーチとは、世界一走り続ける民族と言われているメキシコの先住民族「タラウマラ族(ララムリ)」が履いているサンダルです。薄いゴムとヒモのみで作られた非常にシンプルな履き物です。人間本来の自然な走り方ができることで、一部のランナーの間でも人気があります。

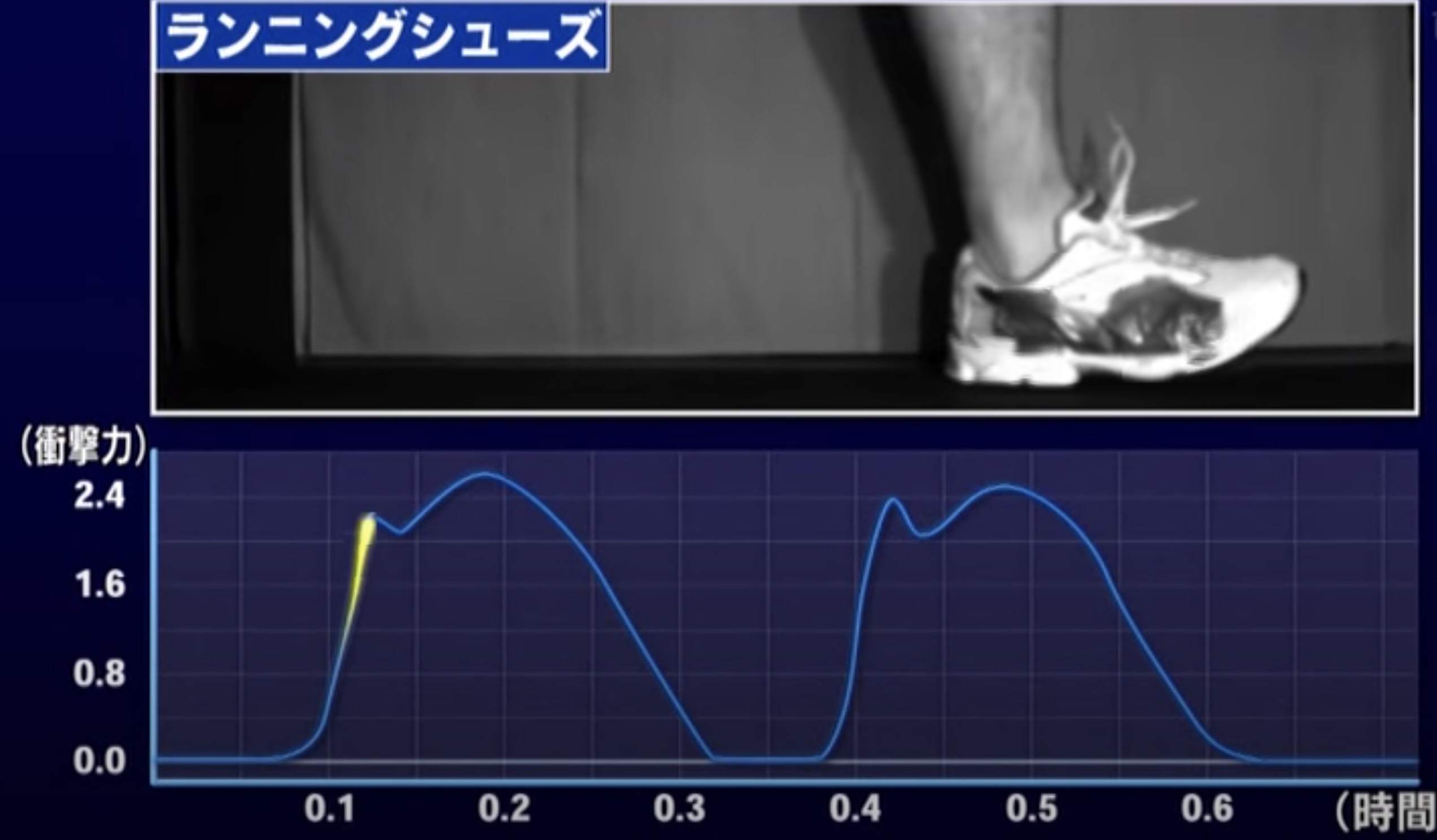

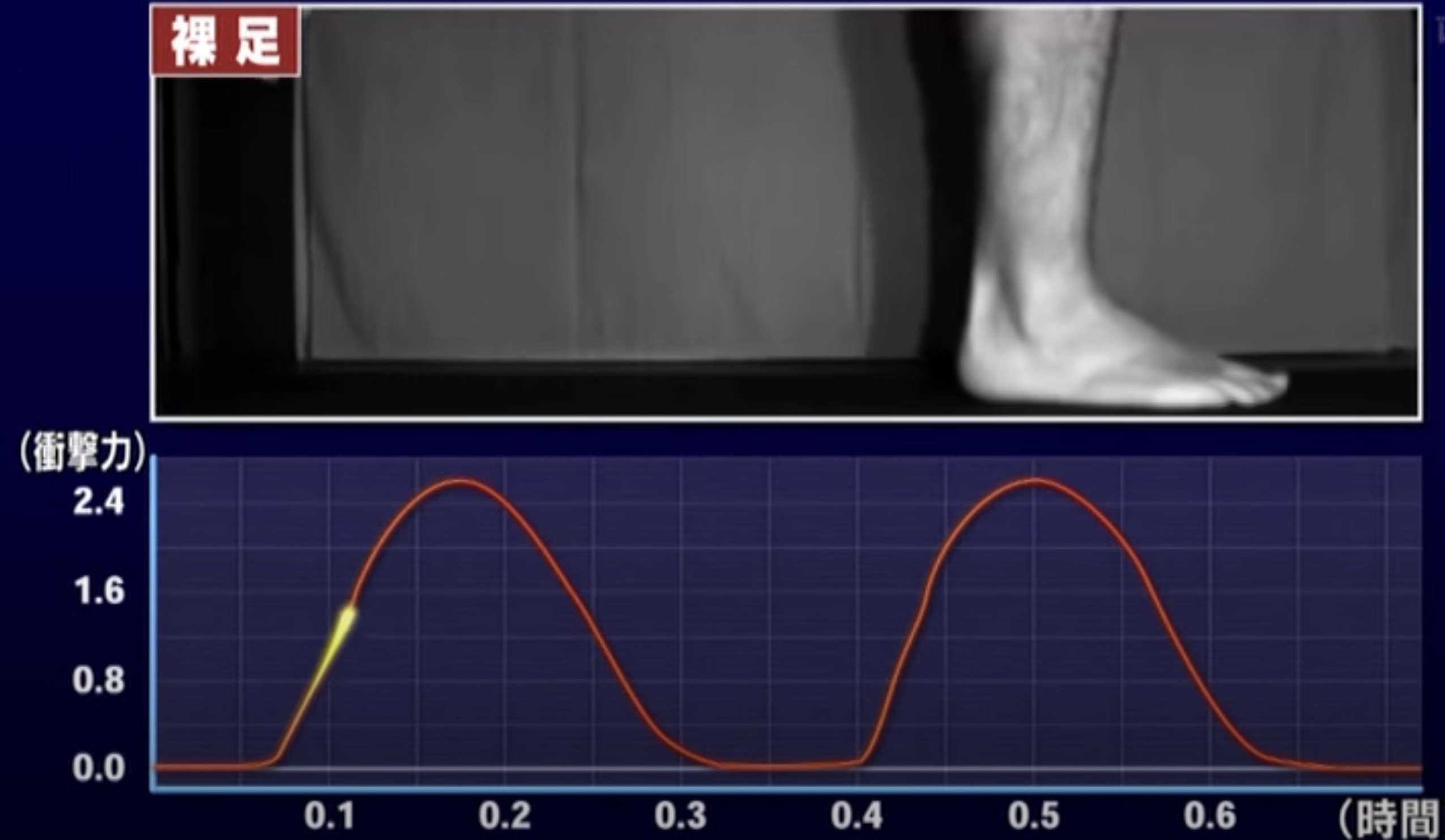

こちらはハーバード大学の教授が研究した結果です。驚くのはランニングシューズで走った時のほうが着地衝撃が大きいことです。着地衝撃が大きいということは、すなわち筋肉や関節への負担も大きいということです。

「ランニングシューズのほうが底が厚いから着地衝撃は小さくなるのでは?」と考えるのが普通ですよね。しかし、シューズで走ると、かかとで着地(ヒールストライク)しやすくなる傾向があります。かかとで着地すると、その衝撃が膝や骨盤周辺の関節に直接伝わるため、体への負担が大きくなります。

僕がワラーチと出会ったのも、かかと着地の癖が抜けないことで悩んでいたことがキッカケです。もちろん、初めてワラーチを見た時は「こんな薄っぺらいので走れないでしょ(笑)」と小馬鹿にしていましたが、実際に履いてみると驚きでした。足がスーッと自然に前に出ていく感じです。重さが軽いのは当然ですが、それでも足が気持ちよく前に出ていく。「なにこれ!?」という感じです。

アルヌルフォ選手も話していますが「(シューズより)こっちの方が走りやすい」と感じました。かかと接地(ヒールストライク)の改善や足裏の感覚を呼び戻すためにワラーチを履く人が多いかと思いますが、純粋に走りやすいのでワラーチを愛用するようになりました。(その後、シューズで走ることはなくなりました)

ワラーチを作るのに必要なもの

それではワラーチの作り方を説明していきます。

- ビブラムシート(7mm)

- パラコード(4mm 9芯)

- ハンマー

- 紙

- 穴あけポンチ(4mm)

- シャーペン、マジック

- 木材

必要なものはこれだけ。予算は約3,000円です。とても簡単なので、小学生の夏休みの自由研究くらいの気持ちでOKです。

ビブラムシート(7mm)

ワラーチには、ビブラムシートというゴム素材のシートを使います。ビブラムは登山靴のソールに使われている丈夫な素材です。

ビブラムシートは「7mm (型番:8338)」と「10mm(型番:8327)」の2種類の厚みのものがあります。僕が履いているのは7mmタイプです。それぞれの特徴として、7mmタイプは慣れないうちは石ころや木の枝を踏むと少し痛いけれど、軽くて快適。10mmは軽さや快適性はやや劣るけれど、厚みがあるので安心感があります。僕の場合、ロードでは7mm、トレイル(山)では10mmという具合に使い分けています。

7mmは結構薄いので、はじめは「こんなので本当に大丈夫なのか…」と恐る恐る走ってみる感じでしたが、2 ~ 3回も走れば慣れてしまいました。石ころを踏むとチクッと感じますが、それで怪我をするということはないかと思います。一応、ビブラムは登山靴の底にも使われていますので、よほど鋭利な物を踏まない限りは穴が空くということはありません。

なお、ビブラムソールは店頭で見つけることは難しいのでネットで購入してください。

パラコード(4mm 9芯)

ヒモはパラコードを使います。テントの張り綱やパラシュートのコードにも使われている丈夫な素材です。

太さについては特に決まりはありませんが、4mmを使用している方が多いようです。そして、パラコードは「芯」と呼ばれる繊維が束になってできています。写真だと少し分かりづらいですが、9本の繊維に分かれています。なので、これは「9芯タイプ」になります。繊維の数によって5芯や7芯、9芯などがあります。オススメは9芯タイプです。繊維の数が多ければそれだけ丈夫だからです。

長さについてですが、1足(片足)で150cmほど必要なので、両足で300cmほどになります。ほとんどの製品が30mというように長い単位で売られているので「こんなに長いのいらないんじゃないの?」と思いますが、できれば長いものを購入するのがオススメです。というのも、やはり消耗品だから。パラコードは引っ張る力には強いのですが、地面と擦れる部分がどうしても傷んできます。ちょっとやそっとでは切れることはありませんが、値段も安いのでできれば長いものを購入しておくと安心です。

早速ワラーチを作ってみよう!

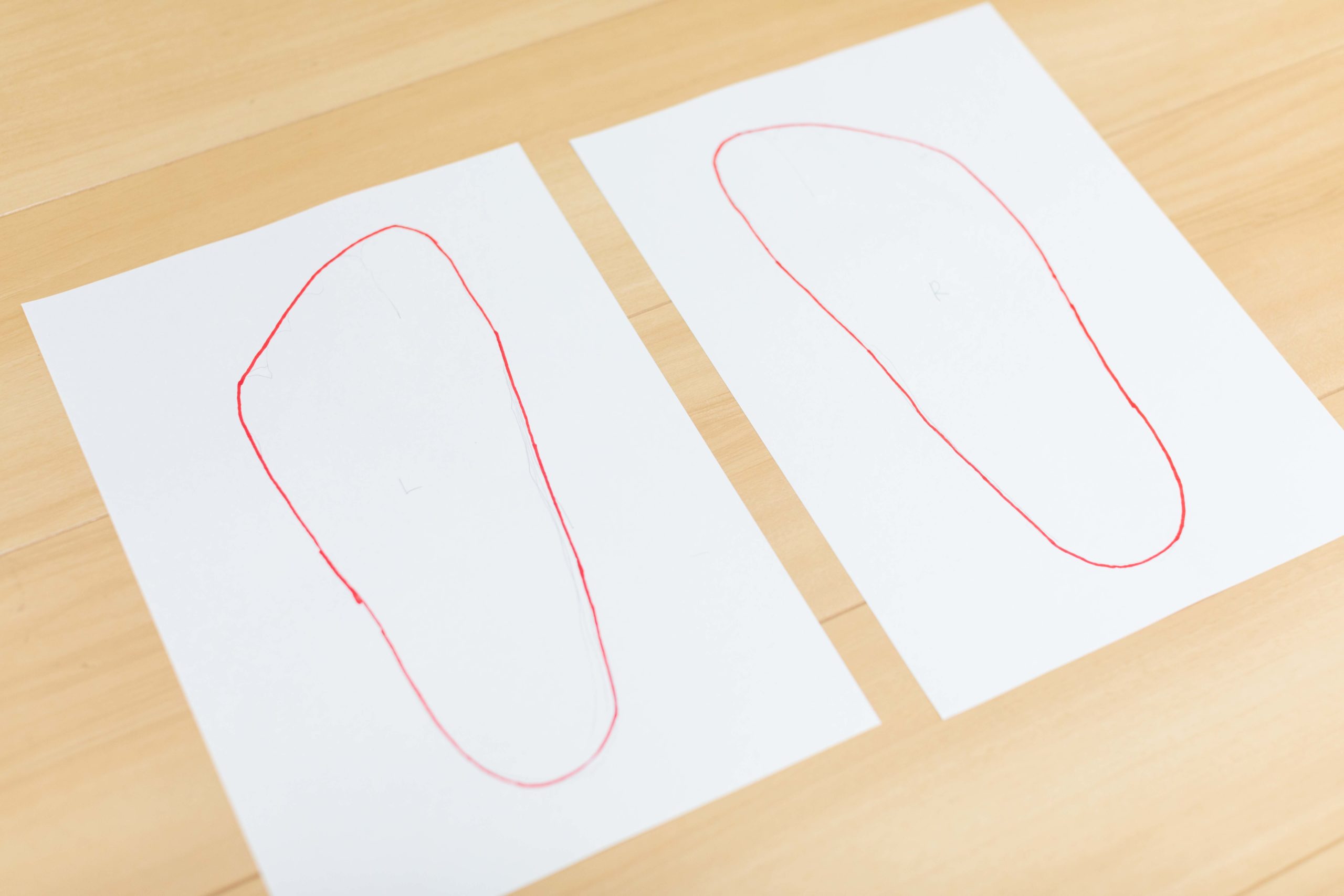

それでは作っていきましょう。まずは足型を取ります(下書き)。A4用紙に足を置き、ペンでなぞりましょう。ポイントは「ペンを垂直に立てること」です。ペンが斜めになっていると実際の足のサイズからズレてしまうので注意してください。

足型(下書き)が描けました。写真では指の間まで書いていますが、この部分は書かなくてもOK。足の外周のみで大丈夫です。

下書きをなぞるように切り取り線を書きます。指の部分は先端を結ぶように書きます。

ハサミで切り取ったら型紙が完成です。

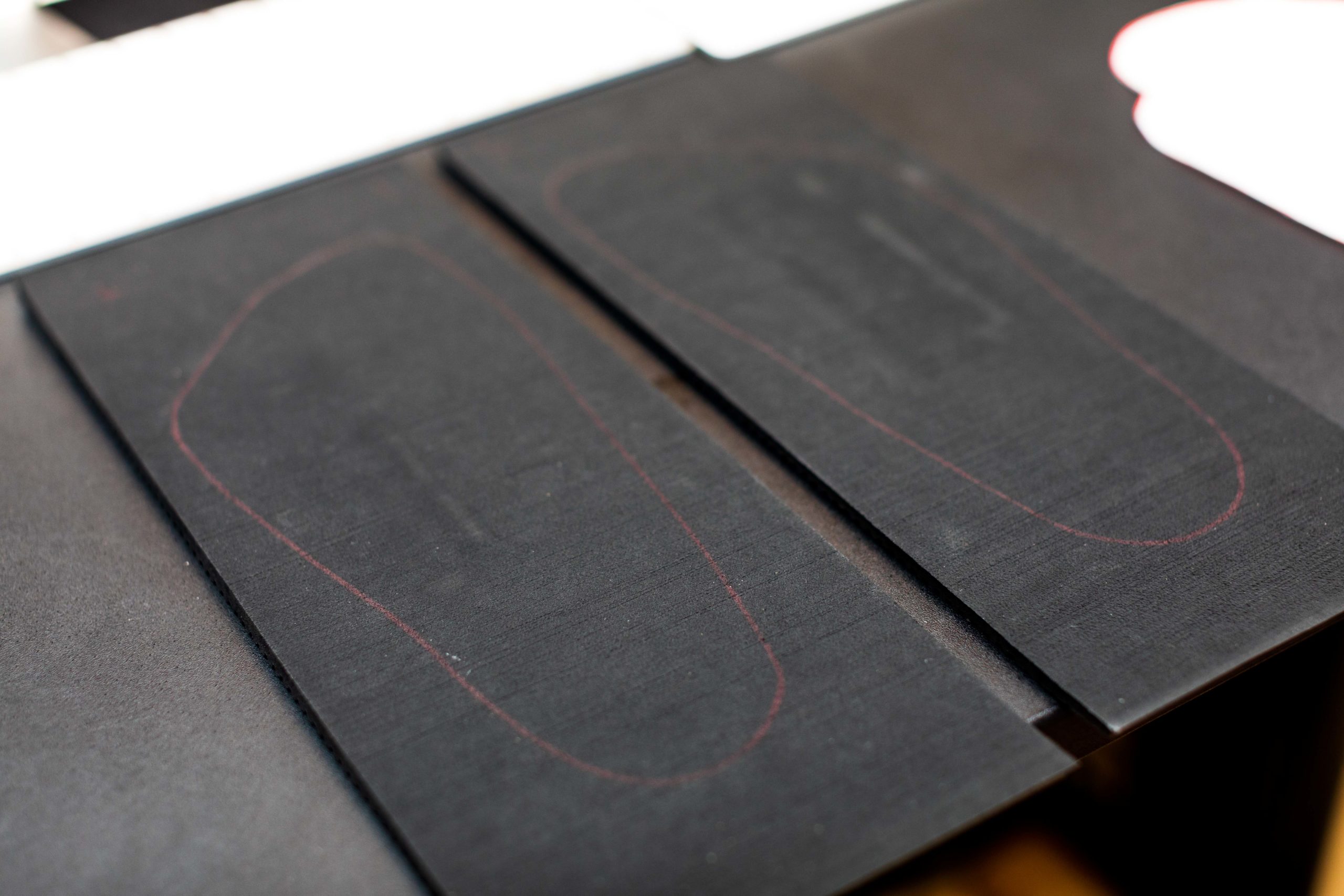

型紙をビブラムシートに合わせ、枠線を書いていきます。ズレないようにテープなどで固定しておきます。黒のマジックだと少し見にくいですが、切り取った後に目立たないのでオススメです。

枠線が完成しました。あとはハサミで丁寧に切るだけです。

これでワラーチの原型が完成です。

切り取った部分がボコボコしている場合は、ヤスリで削ると綺麗に仕上がります。走りには特に影響しないので、綺麗に仕上げたい方はどうぞ。

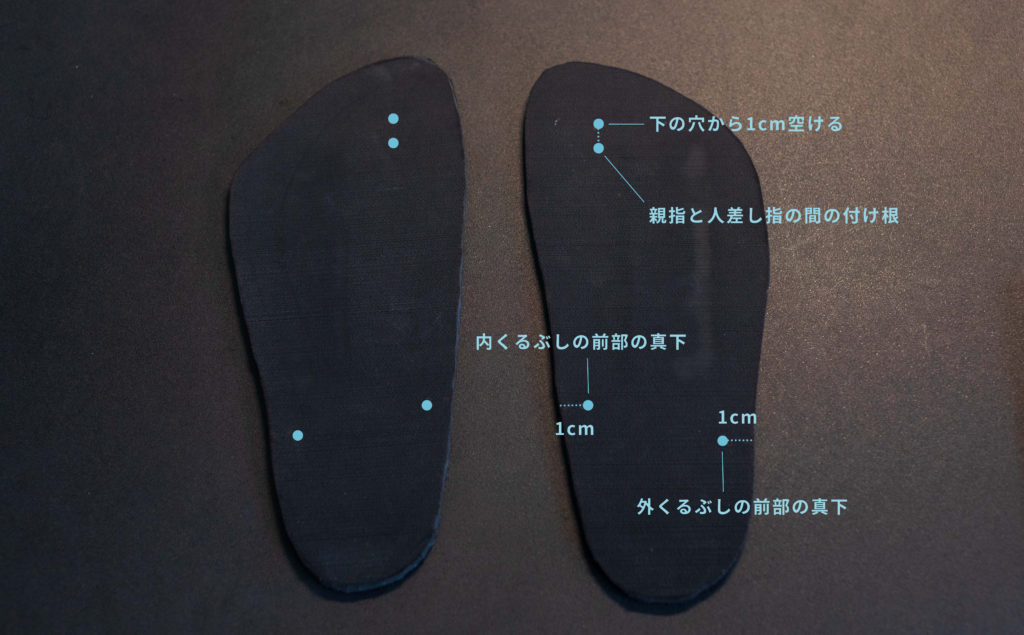

続いて、パラコードを通す穴の位置を決めます(4箇所)。実際に足を置いてペンで印を付けましょう。少しでもズレるとパラコードが足に当たって痛くなりますので、この部分は特に慎重に行なってください。

印を付けた部分をポンチで穴を空けていきます。ポンチのサイズはパラコードと同じサイズを選びましょう(4mmのパラコードなら4mmのポンチ)。

穴を空けました。あとはこの穴にパラコードを通すだけです。

パラコードは、ほつれないように先端をライターで炙っておきましょう。長さには個人差がありますが、僕はだいたい150cm(片足)にカットしています(足のサイズ:25.5cm)。長い場合は切るなどして、ご自身の足に合うように調節してください。

パラコードを通していきます。結び方は、マンサンダルさんの動画がとても分かりやすいので参考にしてください。

ワラーチの完成です!

実際に走ってみた感想

実際に履くとこんな感じになります。開放感があって、夏場は特に快適です。またサイズや足の形を問わないので、シューズのような圧迫感がないのもいいですね。

そして、走り心地ですが「足に羽が生えた感じ」です。子供の頃に裸足で走り回っていた感覚に近いでしょうか。足が自然に前に出ますし、なにより走っていて楽しいです。ドラマ「陸王」で「なんか分からないんですけど、走っていて楽しいんですよね」というシーンがありましたが、まさにそれですね。難しい理屈抜きで、走っていて純粋に楽しいのがワラーチです。

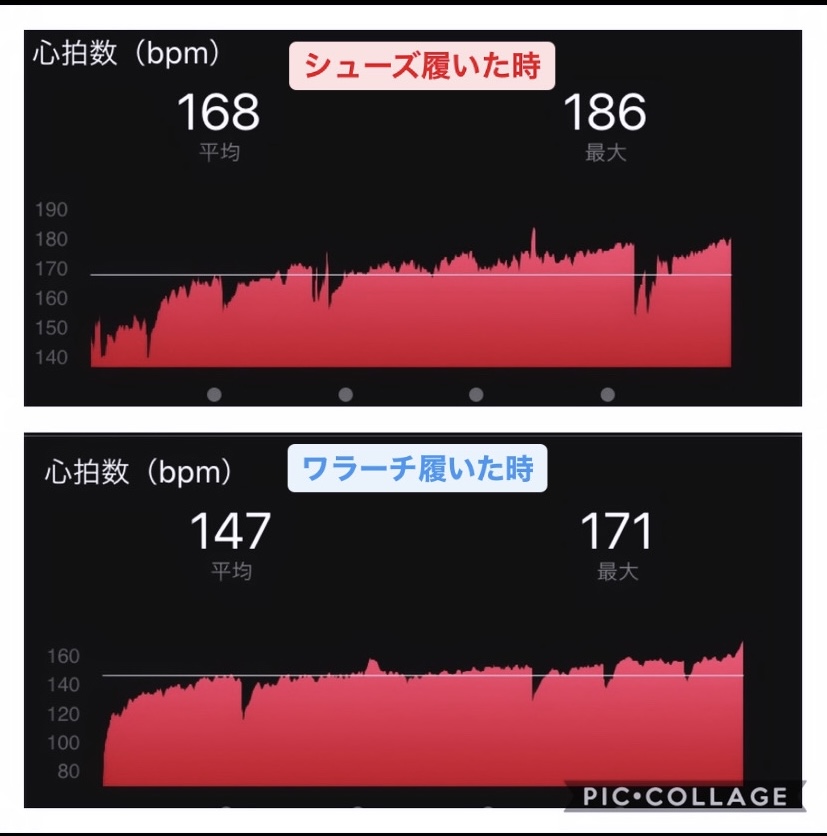

一応、データも取ってみました。同じ時期に、同じペースで走ってみたのですが、面白い結果が得られました。ワラーチで走った時のほうが心拍数が低いことがわかると思います。これは衝撃的でした。たしかに走っている時もラクだったんですね。「あれ、ペース遅いかな?」と思ったので、ランニングウォッチでペースを確認してみると、いつもと同じでした。

いくつか理由が考えられますが「ランニング効率が上がるから」というのが最大の理由でしょう。つまり、ランニングシューズで走っていた頃は、あまり効率的な走り方ができておらず、それによってロスが生じていたということです。簡単に言えば、無駄な動きが多かったということ。それに伴い心拍数も余計に上がっていたということです。例えるなら、ブレーキを踏みながらアクセルを踏んでいたのでしょう。シューズはそういった問題を覆い隠してしまうので、今まで気付かなかったのだと思います。誤解を招かないようにお伝えしておきますが、これはシューズが悪いというわけではなく、あくまで自分のランニングフォームが悪く、シューズによってそれに気付いていなかったということです。

ワラーチの場合は、人間本来の自然なフォームで走らざるを得ないので、それが結果的にラクな走りに繋がるのだと思います。全米でベストセラーになった「BORN TO RUN」にも次のように書かれています。

これは自己補正装置なんだ。

足をクッションつきのシューズで覆うのは、煙探知機の電源を切るようなものだ。(P224)

シューズで走ると、フォーム悪かったり、体に異変があったとしても、それを誤魔化して走れてしまうということです。逆に、ワラーチの場合はそういった誤魔化しが効かないので、怪我をする前に「そのフォームのまま走っているといつか怪我をしますよ」という警告を送ってくれるというわけです。

たしかに、普段のランニングでは使わない筋肉を使うので、翌日はものすごい筋肉痛になります。しかし、それもトレーニングの一環だと考えればいいので、筋肉痛になる部分は「眠っている筋肉」と考えればいいでしょう。

薄いゴム一枚ですので、はじめのうちは「やっぱシューズのほうが快適だな」と思うかもしれません。ただ、そこでやめてしまうのではなく、これは正しいフォームを獲得するためのプロセスであり、いつまでも楽しくランニングを続けるために必要なことだと考えるようにしてください。

まとめ

今回は、ワラーチの作り方について解説しました。ランニングフォームや怪我に悩んでいる方、タイムに伸び悩んでいる方、少しでも快適に走りたい方、ちょっと興味がある方はぜひ試してみてください。新しいランニングの世界がそこにあるはずです。